展覧会情報Exhibition Information

次回の展覧会Next Exhibition

予告

2026/2/21(土)〜2026/4/5(日)

10:00〜17:00

開館20周年特別展 生誕1200年 歌仙 在原業平と伊勢物語

平安時代前期に活躍した在原業平(825~880)は、天皇の孫で和歌に優れた貴公子です。その「歌仙」として、また「恋多き歌人」としての人物像は、彼の和歌にくわえ、『伊勢物語』の主人公に仮託されることで拡散していきました。2025年は、業平の生誕1200年にあたります。 これにちなみ、現在でも人気が高い業平と『伊勢物語』を題材に生み出された絵画・工芸等の作品を集め、そのイメージの広がりの豊かさと、造形の魅力を探ります。

2025年度は、三井記念美術館が2005年10月に開館してから20周年にあたります。この特別展は、これを記念して開催する特別展の第二弾です。

2025年は

展覧会の趣旨

平安時代前期に活躍した在原業平(825〜880)は、天皇の孫で和歌に優れた貴公子として知られます。その「歌仙」として、また「恋多き歌人」としての人物像は、彼の和歌にくわえ、『伊勢物語』の主人公に仮託されることで拡散していきました。

2025年は、業平の生誕1200年にあたります。これにちなみ、現在でも人気が高い業平と『伊勢物語』を題材に生み出された絵画・工芸・茶道具等の作品を集め、そのイメージの広がりの豊かさと、造形の魅力を探ります。加えて、和歌の典拠の一つとされる『古今和歌集』や、近世における普及の一端を担った版本・絵入本などの典籍を通じて、『伊勢物語』の成立と普及の過程についても展示いたします。

展示構成

展示構成は以下のように展示室ごとのテーマで展示いたします。

- 展示室1

- ダイジェスト伊勢物語

- 展示室2

- 伊賀耳付花入 銘業平

- 展示室3

- 如庵 「能の業平」

- 展示室4

- 絵画化された伊勢物語

- 展示室5

- 歌仙在原業平と伊勢物語

1,歌仙在原業平 2,伊勢物語の成立 3,伊勢物語の展開 - 展示室6

- 伊勢物語の名所

- 展示室7

- 伊勢物語の意匠化と芸能化

1,留守模様とデザイン化 2,伊勢物語の芸能化

主な展示作品

展示室1ダイジェスト伊勢物語

伊勢物語は全125段の章からなっています。この中から一般的にもよく知られた章段を15選び、各章段ごとに絵巻・色紙・かるた・

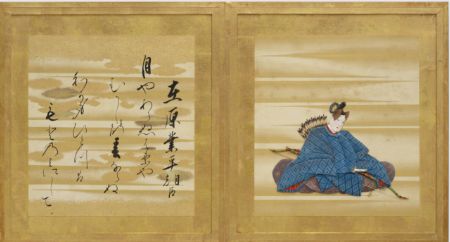

最初は、歌仙業平の姿を岩佐又兵衛が描いた重要文化財 三十六歌仙図額の業平像(図1)をご覧いただきます。

重要文化財

三十六歌仙図額 在原業平 像 1面

岩佐又兵衛筆 江戸時代・寛永17年(1640)

仙波東照宮蔵(埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託)図1

続いて重要文化財の伊勢物語絵巻から、

伊勢物語

貝合わせの

瀬戸落穂手茶入(銘

重要文化財

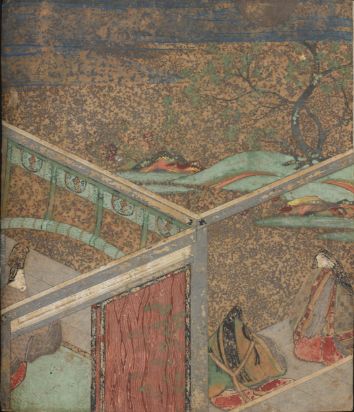

伊勢物語絵巻 第4段「西 の対 」部分 1巻

鎌倉時代・13~14世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図2

展示期間:2/21〜3/15

伊勢物語

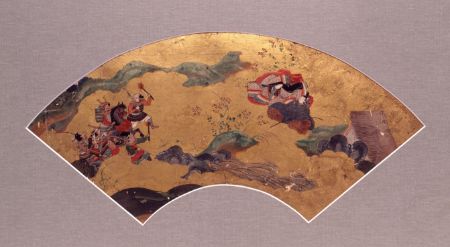

芥川 ・武蔵野図扇面 1面

江戸時代・17世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図3

伊勢物語

合貝 第23段「筒井筒 」 1組

江戸時代・18世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図4

中興名物 瀬戸落穂手茶入 銘田面 1口

江戸時代・17世紀 三井記念美術館蔵図5

展示室2伊賀耳付花入 銘業平

全体に変形(デフォルメ)が強く、無造作な耳が付き、自然釉が織りなす景色は、古伊賀花入の特徴で、千利休の弟子七哲の一人にあげられる古田織部(1544~1615)の好みが反映されているとされます。利休的な規格を破った「破格の美」といわれ、利休亡きあとの茶の湯界をリードしました。

この花入は、『大正名器鑑』編纂の折に、関東にあった伊賀花入の名作5点が集められ「

伊賀耳付花入 銘業平 1口

桃山時代・16~17世紀 三井記念美術館蔵図6

展示室3如庵 「能の業平」

如庵写しの茶室ケースでは、床に

展示室4絵画化された伊勢物語

中世の作品では、香雪美術館所蔵の「伊勢物語図色紙」(図7)に要注目です。こちらは全17点のうち、2025年11月の根津美術館における特別展「伊勢物語 美術が映す王朝の恋とうた」に未出品の8点を展示いたします。いずれも所蔵館以外では初公開の作品となります。また、後述する『

近世の作品では、しみじみとした抒情をたたえる、

このほか、いわゆる「

伊勢物語図色紙 第69段「君や来こし」 1枚

南北朝〜室町時代・14〜15世紀 香雪美術館蔵図7

展示期間:3/17〜4/5

八橋・龍田川図屏風 6曲1双

江戸時代・17世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図8

重要文化財

蔦 の細道図屏風深江芦舟 筆 6曲1隻

江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

(Image:TNM Image Archives)図9

展示期間:2/21〜3/7

伊勢物語図色紙 第82段1「渚の院の桜」 伝俵屋宗達筆 1幅

江戸時代・17世紀 個人蔵図10

業平東下り図

鈴木其一 筆 1幅

江戸時代・19世紀

遠山記念館蔵図11

展示期間:3/17〜4/5

見立業平涅槃図

英一蝶 筆 1幅

江戸時代・18世紀

東京国立博物館蔵

(Image:TNM Image Archives)

図12

展示期間:2/21〜3/15

展示室5歌仙在原業平と伊勢物語

1,歌仙在原業平

10世紀初頭に成立した最初の勅撰和歌集『

在原業平(825~880)は、

古今集の時代から約300年後の13世紀初頭に八番目の

2,伊勢物語の成立

現在我々が手にする125章段の『伊勢物語』は、藤原定家による天福2年(1234)書写の天福本がもとになっていますが、伊勢物語の成立については様々な研究があり、本展の図録では関西大学名誉教授山本登朗氏による「歴史のなかの伊勢物語」をご寄稿いただいております。

『伊勢物語』は、業平の和歌による歌物語ですが、業平が生きた時代に最も近い『古今和歌集』には、伊勢物語の中でも重要な章段で登場する話が多くあり、詞書の長いものがあるのも悩ましいところです。細部で違いもあり、双方の影響関係が問題とされています。ここでは当館で所蔵する『古今和歌集』(図14)、『後撰和歌集』、『拾遺抄』(図15)などの古い和歌集で業平に関する部分を展示いたします。

3,伊勢物語の展開

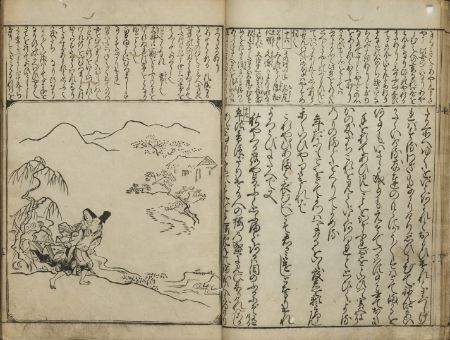

近世以降、伊勢物語の受容層を増加させるきっかけとなったのが、いわゆる「

『嵯峨本伊勢物語』登場以降も、伊勢物語を扱った絵入りの版本はたびたび刊行されました。その中から本展では、

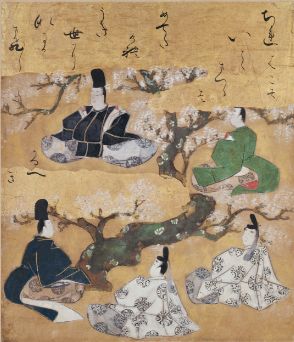

押絵六歌仙帖 吉田元陳 下絵 1帖

江戸時代・18~19世紀 三井記念美術館蔵図13

古今和歌集 上・下 2冊

烏丸光広 筆

江戸時代・17世紀 三井記念美術館蔵図14

重要文化財

拾遺抄 1冊

鎌倉時代・13世紀 三井記念美術館蔵図15

新版伊勢物語頭書抄 菱川師宣画 3冊

江戸時代・延宝7年(1679) 和泉市久保惣記念美術館蔵図16

展示室6伊勢物語の名所

伊勢物語にゆかりのある名所や、伊勢物語にちなんだ名所が日本の各所にあります。

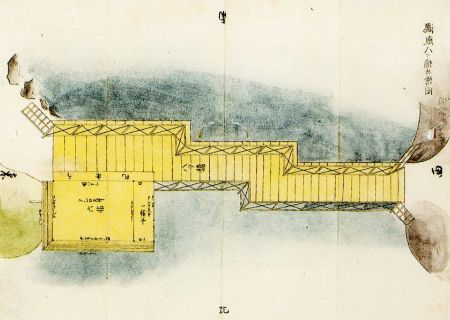

重要文化財

瀧殿 八ツ橋共絵図(大工頭 中井家 関係資料のうち) 1枚

江戸時代・18世紀

中井正知氏・中井正純氏蔵 (大阪市立住まいのミュージアム寄託)

[撮影:京極寛]図17

展示室7伊勢物語の意匠化と芸能化

1,留守模様とデザイン化

漆工品や染織品などの工芸品のなかには、伊勢物語の章段のなかから選んだテーマを意匠化(デザイン化)したものが多くありますが、留守模様のデザインが多いと言えます。

蔦の細道蒔絵文台硯箱(図18)は、全体に蒔絵で雲形に蔦の葉が散らされ、修行者が背負う

色絵竜田川図向付(図19)は、尾形乾山の作で紅葉と流水を大胆にデザインした色絵陶磁器です。伊勢物語からの発想とすれば、第106段「龍田川」の留守模様です。

同じ龍田川がデザインされたと思われる打掛(龍田川に鳥)(図20)は、鳥がいるところから伊勢物語の留守模様とはいい難いのですが、「龍田川」と称しているところは、伊勢物語のイメージも含まれているといえます。

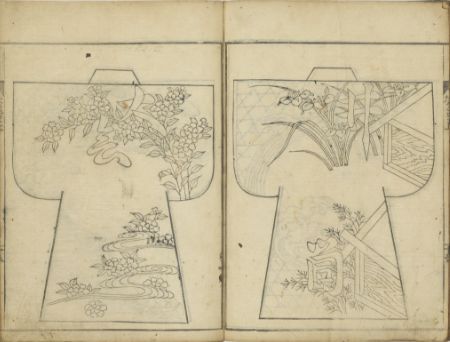

江戸時代における着物のデザイン集ともいえる

蔦 の細道蒔絵文台硯箱 1具

江戸時代・17世紀 遠山記念館蔵図18

色絵竜田川図向付 5客 尾形乾山作

江戸時代・18世紀 大和文華館蔵図19

打掛 (龍田川に鳥) 1領

江戸〜明治時代・19世紀 文化学園服飾博物館蔵図20

雛形本 「高砂雛形 」(井筒) 1冊

江戸時代・元禄3年(1690) 三井記念美術館蔵図21

2,伊勢物語の芸能化

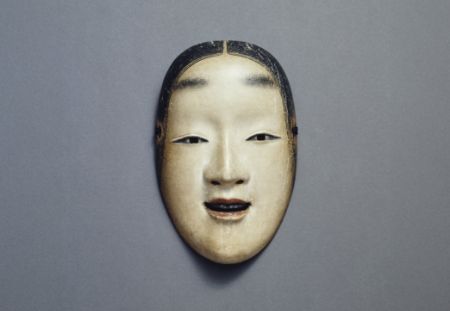

伊勢物語は芸能の世界でも採り上げられています。ここでは能の世界での関係作品を展示いたします。

当館には旧金剛宗家伝来の能面が54面伝わっていますが、何れも重要文化財に指定されています。その中から展示室7では

重要文化財

能面中将 (鼻まがり) 伝福来 作 1面

室町時代 三井記念美術館蔵図22

重要文化財

能面孫次郎 (ヲモカゲ) 伝孫次郎作 1面

室町時代 三井記念美術館蔵図23

- 会期

- 2026年2月21日(土)~4月5日(日) ※会期中、展示替えを行います。

- 開館時間

- 10:00〜17:00(入館は16:30まで)

- 休館日

- 2月22日(日)、3月16日(月)

- 主催

- 三井記念美術館

- 監修

- 河田昌之(大阪芸術大学教授、和泉市久保惣記念美術館館長)

- 協力

- 和泉市久保惣記念美術館、伊勢物語絵研究会

- 入館料

- 一般 1,500(1,200)円

大学・高校生 1,000(800)円

中学生以下 無料- ※70歳以上の方は1,200円(要証明)。

- ※20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。

- ※リピーター割引:会期中、半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。

- ※障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロIDも可)。

- 音声ガイド

- 音声ガイドでわかりやすく解説いたします。(日本語のみ、貸出料700円)

- 入館

- 予約なしでご入館いただけます。

展示室内の混雑を避けるため入場制限を行う場合があります。

- お問い合わせ先

- 050-5541-8600(ハローダイヤル)