展覧会情報Exhibition Information

開催中の展覧会Current Exhibition

開催中

2024/7/2(火)〜9/1(日)

10:00〜17:00

三井家のおひなさま

日本・東洋の古美術に親しんで頂く「美術の遊びとこころ」シリーズの第8弾。本展では、人間が持つ五感を活用しながら、絵画や工芸品を鑑賞して頂きます。作品に表現された花の香りや動物の鳴き声、人物の気持ちを想像したり、水辺の景色に涼を感じたり。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの感覚を研ぎ澄ませて、作品の声に耳を傾けてみてください。新しい発見や驚きが待っているはずです!

展覧会の趣旨

日本の古美術や、日本で受容された東洋の古美術に親しんでいただくことを目的に、夏休みに合わせて企画している「美術の遊びとこころ」シリーズの第8弾。本展では、人間が持つ五感を活用しながら、絵画や工芸品を鑑賞していただきます。

作品に表現された花の香りや動物の鳴き声を想像したり、描かれた人物の気持ちに思いを寄せたり、あるいは美しい水辺の景色に涼を感じたり。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの感覚を研ぎ澄ませて、作品の声に耳を傾けてみてください。きっと新しい発見や驚きがあなたを待っているはずです!

展示構成と主な出品作品

気持ちを想像してみる

絵画に描かれた人物や動物がどこのだれで、どんなシチュエーションに置かれているのかをてがかりに、その人物や動物の感情を感じ取ってみましょう。また能面に彫り表された顔の表情から、それぞれの心情に思いをはせてみましょう。

「

郭子儀祝賀図 」円山応挙 筆

江戸時代・安永4年(1775)図1

中央に座っている人物は、中国・唐時代の武将の郭子儀。子孫たちがみな出世し、本人も長生きしたため、おめでたい画題として好まれました。

「鬼図」

山口素絢 筆

江戸時代・寛政12年(1800)図2

鬼が目玉も飛び出るほどに驚いているのは、節分に家の入口などに飾り邪気を払う焼嗅 のせいでしょう。ひいらぎの枝にイワシの頭を刺したもので、鬼の目突き、鬼おどしなどと呼ばれました。

「花見の図」

河鍋暁斎 筆

江戸時代・19世紀図3

満開の桜のもと、天狗の面をかぶり、扇を手に酒の樽 を背負った男性と、串団子をくわえた女性が酔いにまかせて踊っています。

重要文化財 「能面

蛇 」

室町時代・14〜16世紀図4

大きく裂けた口に、つりあがった目、頭には二本の角まで生えています。女性の激しい恨みや怒りの感情を表現した能面で、般若よりもさらに獣性が増しているのが特徴です。

音を聴いてみる

身近な動物や鳥、虫たちの鳴き声、活気にあふれる人々の喧騒、風や雨の音など、絵画や工芸品の中からきこえてくる様々な音色に耳を傾けてみましょう。

「花鳥動物図(

松樹双鶴図 )」沈南蘋 筆

清時代・18世紀図5

波の打ち寄せる岩場に松と丹頂鶴 が描かれ、背景にほんのりと引かれた赤色が朝日を連想させます。親子の鶴が鳴き声を交わしています。

「

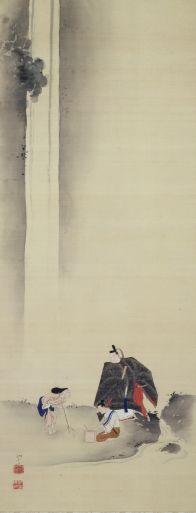

養老勅使図 」田中訥言 筆

江戸時代・18〜19世紀図6

頭上から勢いよく流れ落ちる養老の滝と三人の人物を描いています。薬になる水がわき出たことを聞いた勅使(天皇の使者)が、それを発見した息子と老父に経緯を尋ねている場面です。

「秋草に

兎図襖 」酒井抱一 筆

江戸時代・19世紀図7

満月の夜、強風にあおられる葛 やススキが茂る草むらから、白兎が飛びだしてきた一瞬を捉えたもの。襖の板を斜めに貼り、板目を強風に見立てる洒落た趣向です。

香りを嗅いでみる

特定のにおいをかぐことで、それに結びつく記憶や感情がよみがえる現象をプルースト効果と呼ぶように、五感のうち嗅覚は記憶と密接な関わりがあるとされます。作品に表された四季を彩る草花のかぐわしい香りや、潮風が運んでくる海の香りを感じてみましょう。

「

菊尽蒔絵高坏 」象彦 (八代西村 彦兵衛)製

大正時代・20世紀図8

一重咲、八重咲など種類や大きさの異なる様々な菊の花を、天板のみならず、裏面や脚にまでびっしりと描き込んだ蒔絵の高坏(食物を盛る脚付きの台)。花びらの一部には、虹色に輝く螺鈿 も用いられています。

「

武陵桃源図 」中島来章 筆

江戸時代・19世紀図9

武陵桃源は中国湖南省にある桃の花が咲き乱れる理想郷のこと。迷い込んだ漁師が大歓待を受け、帰るのを忘れたという陶淵明 の『桃花源記 』を主題としています。

「

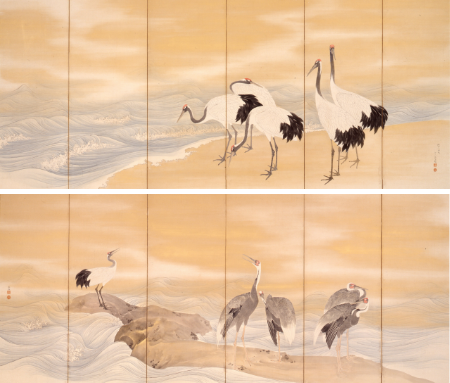

海辺群鶴図屏風 」三井高福 筆

明治18年(1885)図10

北三井家八代・高福が海辺で憩う鶴の群れを描いた屏風。円山応挙の図を手本に写したもので、右隻に丹頂鶴、左隻に真鶴 と丹頂が描かれています。

触った感触を想像してみる

3Dの立体物である工芸品の多くは、人の手で触れられることを前提に作られています。とくに茶道具では、手触りや重さが鑑賞のひとつのポイントにもなっています。

美術館では実際に作品に触れることはかないませんが、金属や焼きもの、木といった素材ごとの特性に加え、表面の状態を観察することで触った感触を想像してみてください。

「

伊賀耳付花入 銘業平 」

桃山時代・16〜17世紀図11

へこみやゆがみのあるユニークな形をした花瓶。豪快で自由な桃山時代の気風が伝わってくるようです。

「

姥口霰釜 」与次郎 作

桃山時代・16世紀図12

姥口とは老婆の口の意味で、釜の口がすぼまっているので、こう呼ばれます。表面には小さな突起がびっしりと規則的に並んでおり、装飾性の高い茶の湯釜となっています。

「

水晶玉 ・平目地水晶台 」象彦 (西村彦兵衛)製

明治〜昭和時代初期・19〜20世紀図13

三井家が所蔵する水晶玉のうち、最も大きい直径六寸(約18cm)、重さ二貫三百匁(約8.9kg)の水晶玉と、それを飾るための蒔絵の台です。

「

鶉図 」土佐光起 筆

江戸時代・17世紀図14

赤い実をつけたサルトリイバラを背景に、一羽のウズラがたたずむ姿を描いています。繊細な筆づかいで描かれたウズラの羽が見どころです。

味を想像してみる

美味しそうな柿やナス、いちじくは、実はかたい象牙で作られています。脚や胴体が動く伊勢海老は銀製です。どんな味がするのか想像してみてください。

また様々な飲食器は、美術館に収蔵される前は実際に使用されていたものです。あなたなら、どんなお料理を盛り付けますか。

「

染象牙果菜置物 」安藤緑山 作

大正〜昭和時代初期・20世紀図15

みずみずしい茄子や枝付きの柿、無花果 、仏手柑 、蜜柑 は、象牙を彫って彩色をほどこしたもの。本物と見まがうばかりの質感です。

「

伊勢海老自在置物 」高瀬好山 製

明治〜昭和時代初期・19世紀図16

銀製の伊勢海老は、触角を前後に振ったり、脚を関節で曲げることができ、腹部も伸ばしたり、内側に折り曲げたりできます。昆虫や動物を、形姿だけでなく、胴や関節などが動く機能まで実物と同じように作った自在置物です。

「

銹絵染付笹図蓋物 」尾形乾山 作

江戸時代・18世紀図17

丸みをおびた正方形に近い形の蓋付きの容器。器の表面はもちろん、蓋裏や見込にいたるまで、雪中の笹がダイナミックに描かれています。

「

萌黄交趾釉柏葉皿 」永楽保全 作

江戸時代・天保14年〜弘化4年頃(1843〜47頃)図18

全体に深い緑色の釉薬 がかかった大ぶりの皿。柏の葉をかたどったもので、くっきりとした葉脈が印象的です。

温度を感じてみる

絵のなかに描かれたモチーフを手がかりに、場所や季節、時間を読み解いてみましょう。それがわかると暑い、寒い、湿り気がある、爽やかなどの気温まで感じられるようになるかもしれません。

「山水図屏風」

円山応挙 筆

江戸時代・安永2年(1773)図19

右隻には三保の松原を連想させるような日本風の海辺の松林を、左隻には険しい山々がそびえる中国風の山水を描いています。手前から奥へ、急カーブ気味に弧を描くようにモチーフを配置する構図は、この時期の応挙作品の特徴です。

「雪中松に鹿図屏風」

岡本豊彦 筆

江戸時代・19世紀図20

画面の左側に立派な角を持ったオスの鹿を配し、右側に松の大木を表した水墨画です。松の幹や葉の一部を描き残し、紙の地の白色を利用して降り積もった雪が表現されています。

「

墨河夕涼 」鏑木清方 筆

昭和時代・20世紀図21

桔梗 模様が表された淡い青色の着物をまとった女性が、隅田川のほとりで夕べの涼をとっています。右手に手ぬぐいを持ち、左手でかんざしを直す仕草が印象的です。

- 会期

- 2024/7/2(火)〜9/1(日)

- 開館時間

- 10:00〜17:00(入館は16:30まで)

- 休館日

- 月曜日(但し7月15日、8月12日は開館)、7月16日(火)

- 主催

- 三井記念美術館

- 入館料

- 一般 1,200(1,000)円

大学・高校生 700(600)円

中学生以下 無料- ※70歳以上の方は1,000円(要証明)。

- ※20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。

- ※リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。

- ※障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロIDも可)。

- 音声ガイド

- 音声ガイドでわかりやすく解説いたします。(貸出料 650円/1台)

- 入館

- 予約なしでご入館いただけます。

展示室内の混雑を避けるため入場制限を行う場合があります。

- お問い合わせ先

- 050-5541-8600(ハローダイヤル)